Sengaja, tulisan ini membahas psikologi yang memusuhi agama; termasuk filosofi yang memusuhi agama. Barangkali Anda terbayang nama Nietzsche yang mengumumkan kematian tuhan. Atau nama Freud yang menuduh agama sebagai hanya ilusi kanak-kanak.

Anda yang berminat membahas psikologi, dan filosofi, yang bersahabat dengan agama, silakan merujuk tulisan saya yang lain.

Tentu saja kontroversi: psikologi musuh agama; filosofi musuh agama. Anda boleh tidak setuju. Saya juga sering tidak setuju. Tetapi, kita perlu mencoba untuk memahami mereka itu; belajar dari pikiran mereka; mengambil hikmah dari segala yang ada.

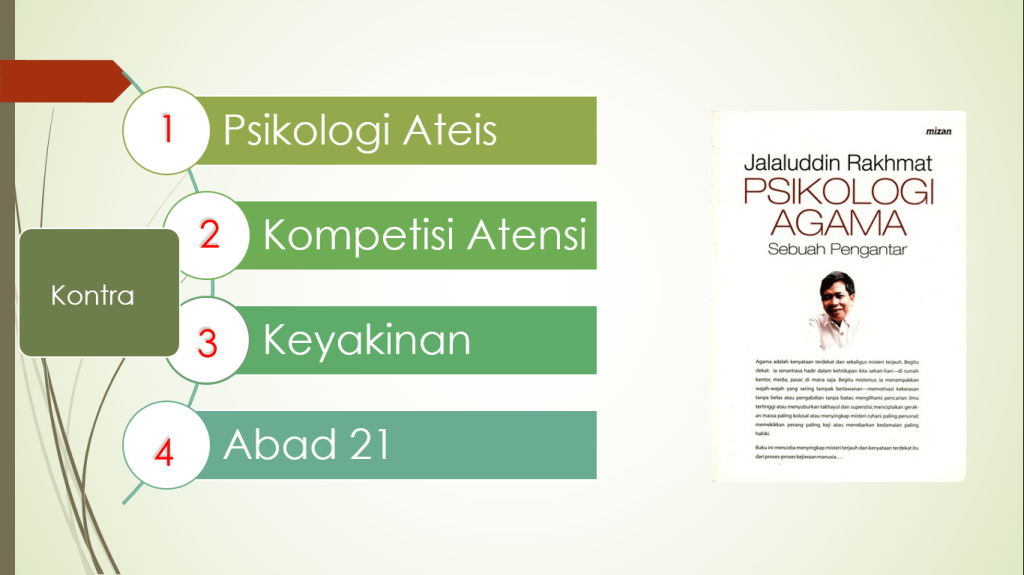

1. Psikologi Ateis

2. Kompetisi Atensi

3. Abad 21

4. Sekuler: Freud dkk

5. Diskusi

Kita akan membahas mengapa Nietzsche mengumumkan kematian tuhan? Apa maksudnya? Apakah itu sekedar bahasa perlambang? Kemudian, kita akan mencoba mencermati mengapa psikologi memusuhi agama dan, sebaliknya, mengapa agama memusuhi psikologi. Awalnya, kompetisi psikologi lawan agama tampak sekedar klaim validitas masing-masing. Pengamatan lebih jauh, kompetisi ini dipengaruhi oleh ragam kepentingan: politik dan ekonomi. Berikutnya, kita membahas beberapa psikolog sekuler: Freud, Vetter, Skinner, dan Leuba.

1. Psikologi Ateis

Kita perlu membahas Nietzsche di awal; yang fenomenal itu; yang menyatakan tuhan sudah mati. Saya jelas beragama dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya melihat pernyataan Niet itu sangat menarik dan, bahkan, tidak memusuhi agama yang lurus. Jadi, saya bisa memahami Niet dari beragam perspektif yang lebih luas.

“… Nietzsche… yang paling terkenal, “Tuhan sudah mati,” dikenal jutaan orang.

Ia sangat sibuk memikirkan agama sepanjang hidupnya dan berkali-kali secara terus-menerus melecehkan gagasan Kristen dan orang-orang yang mempercayainya. (PA: 144).

Andai Nietzsche hidup di Indonesia, jaman ini, niscaya dia dipenjara dengan tuduhan menista agama. Niet hidup di Jerman yang kebebasan intelektual bisa ke mana-mana. Jadi, Niet bisa terus menuliskan beragam karya.

“Nietzsche menghubungkannya dengan sangat jelas ketika ia menulis: “Ayahku mati pada usia 36 tahun: ia lembut, penuh kasih, dan muram, seakan-akan ia ditakdirkan untuk lewat sebentar saja di dunia – sisa-sisa indah kehidupan dan bukan kehidupan itu sendiri.” (PA: 147).

Niet mengidolakan ayahnya yang mati muda. Niet kehilangan sosok panutan. Niet merasa kehilangan tuhan ketika ia kehilangan ayah.

“Secara singkat, pada waktu kecil, anak mengidolakan ayahnya sebagai pelindung dan pemelihara. Ketika anak berada pada posisi lemah tak berdaya, ia mendapat ketenteraman dengan bergantung kepada ayahnya. Bagi setiap anak, ayah adalah Tuhan.

Ketika dewasa… ia membayangkan kembali ayahnya pada masa kecil dahulu.” (PA: 150).

Jadi apa makna kematian tuhan?

Niet menjelaskan kematian tuhan melalui cerita. Orang gila masuk ke pasar siang hari sambil menyalakan lentera; seakan-akan mencari sesuatu yang hilang. Orang-orang di pasar heran. Si gila bertanya, “Di mana tuhan? Di mana tuhan?” Makin banyak orang mengerumuni si gila itu. “Di mana tuhan? Tuhan telah mati. Siapa yang membunuhnya?” si gila bertanya dan menjawabnya sendiri.

Orang-orang di pasar makin penasaran. Si gila bertanya lagi, “Siapa yang mebuhun tuhan? Aku beritahu kalian! Kita sudah membunuh tuhan. Aku dan kalian.”

Cerita. Narasi. Fiksi. Aforisme. Dongeng. Niet menuturkan dongen tentang kematian tuhan. Kita, para pembaca, dituntut untuk mengambil kesimpulan. Menurut saya, Niet mengumumkan kematian tuhan adalah bermakna kematian berhala. Berhala besar yang mengaku sebagai tuhan telah mati. Atau, berhala yang dipuja manusia bagai tuhan. Berhala itu sudah mati.

2. Kompetisi Atensi

Mengapa terjadi permusuhan?

“[1] dalam perjalanan sejarah, keduanya telah menjadi pesaing satu sama lain. (psikologi vs agama)…

[2] … (agama) bertentangan dengan paham dominan di kalangan psikologi. (PA: 154).

Agama berhasil membimbing umat meraih hidup bahagia. Psikologi juga mampu membimbing hidup bahagia. Anda memilih yang mana? Era kuno, agama lebih dominan; agama lebih berkembang. Sejak era pertengahan, sains berkembang, psikologi berkembang. Umat manusia perlu memilih salah satunya: agama atau psikologi.

Bukankah bisa memilih keduanya: agama dan psikologi? Setiap orang punya satu jiwa sehingga perlu memilih satu saja. Di samping itu, atensi seorang manusia adalah terbatas. Cara mudah memenangkan kompetisi adalah dengan menjatuhkan lawan; memang itu yang terjadi. Psikologi menjatuhkan agama; dan serangan balik, agama menjatuhkan psikologi.

Psikolog tidak menemukan eksistensi jiwa atau ruh. Psikolog menolak ajaran jiwa dan ajaran ruh. Behaviorisme psikologis menyatakan bahwa perilaku manusia hanya karena perilaku yang diperteguh; tanpa ruh. Psikoanalisis psikologi menyatakan perilaku manusia dikendalikan oleh tak-sadar; tanpa perlu jiwa.

“Arogansi psikologi seperti Ellis (yang memandang agama sebagai patologi) mengundang reaksi yang keras dari pihak agama.

Perlu diingat oleh orang-orang beriman bahwa tidak ada kompromi antara agama Kristen dan kelompok psikologi.” (PA: 156).

Terjadi serangan timbal balik. Psikologi menyerang agama. Kemudian, agama menyerang psikologi. Siapa menyerang duluan? Sulit untuk menentukan karena hukum aksi-reaksi memang terjadi. Pertanyaan bisa kita ubah: interaksi psikologi dan agama seperti apa yang kita harapkan untuk masa depan?

“Sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi, sekularisasi perlahan-lahan menyeret agama ke pinggiran kehidupan. Di Barat, Eropa lebih cepat secular dari Amerika.”

Tampaknya, sekularisasi paling jelas menunjukkan dampaknya di kalangan academia. (PA: 161).

Ateis dan sekularisasi tampak berjalan seiring di akhir-akhir ini. Bagaimana pun kebutuhan manusia akan kesegaran spiritual sama mencuatnya di era ini. Hanya 5% penduduk tidak percaya agama; sementara 95% percaya dengan agama. Tetapi, yang hanya 5% itu bisa saja berteriak lantang.

“30% dosen tidak beragama

5% penduduk tidak beragama

Psikolog lebih tidak beragama di antara ilmuwan

Ilmuwan makin terkemuka maka makin rendah agamanya.

Psikolog paling rendah, fisikawan paling tinggi, “percaya kepada Tuhan yang menjawab doa.” (PA: 162).

Memang menarik, di antara ilmuwan, psikolog paling rendah tingkat percaya kepada Tuhan dan fisikawan paling tinggi percaya kepada Tuhan. Beberapa ilmuwan memandang bahwa agama terpisah dengan sains.

“… para akademisi tidak pernah mengijinkan agama didekati dengan sikap-sikap ilmiah.

Mereka berpendapat bahwa agama adalah sesuatu untuk dikhotbahkan, bukan untuk diteliti.” (PA: 162).

“Di samping itu, psikologi dan agama, terlihat sebagai paradigm-paradigm yang memberikan makna, dan masing-masing bersaing sebagai institusi-institusi yang berpengaruh dalam lingkup masyarakatnya.” (PA: 163).

“… psikolog juga masih enggan mempertimbangkan agama secara praktis.”

Pada akhirnya, psikologi dan agama bersaing untuk merebutkan pengaruh: politik dan ekonomi. Persoalan menjadi rumit sekali.

3. Abad 21

Realitas menunjukkan bahwa psikologi membutuhkan agama dalam terapi mereka. Abad 21 yang makin kencang tiupan angin teknologi, manusia makin membutuhkan pencerahan ruhani.

Apakah terapi psikologi membutuhkan agama?

Para ahli mengatakan ya.

Kebanyakan psikolog memiliki sedikit pelatihan dalam menangani spiritualitas dan agama dalam terapi, namun sumber daya ini dapat menjadi sumber kekuatan di masa-masa sulit. (www.apa.org).

“Kebanyakan orang di Amerika Serikat menganggap agama sangat penting atau agak penting dalam kehidupan mereka. Ini adalah bagian mendasar dari cara orang memandang dunia,” kata psikolog Cassandra Vieten, PhD, seorang profesor klinis kedokteran keluarga dan direktur Center for Mindfulness di University of California, San Diego, yang telah mengembangkan panduan untuk meningkatkan kompetensi spiritual dan agama di antara para terapis.

Lebih dari 70% orang dewasa di AS mengatakan agama penting dalam hidup mereka, dan sebagian besar pasien menginginkan kesempatan untuk membahas agama atau spiritualitas selama terapi (Religion, Gallup Historical Trends, 2023; Oxhandler, H. K., et al., Religions, Vol. 12, No. 6, 2021).

Namun, ketika disurvei tentang keahlian mereka, hingga 80% psikolog yang berpraktik mengatakan bahwa mereka menerima sedikit atau tidak sama sekali pelatihan dalam menangani masalah spiritual dan agama selama terapi (Vieten, C., et al., Spirituality in Clinical Practice, Vol. 3, No. 2, 2016).

Ketika psikologi bermusuhan dengan agama, barangkali, psikolog makin beruntung; pemuka agama makin trending; kompetisi makin menegangkan. Tetapi umat manusia bisa menjadi korban yang dirugikan. Karena umat manusia membutuhkan keduanya: sains psikologi dan agama yang suci.

4. Sekuler: Freud dkk

Kita akan mendiskusikan beberapa psikolog sekular berikut ini.

Leuba (1868 – 1946)

Semua pengalaman agama dan spiritual bisa dijelaskan melalui prinsip psikologi, fisiologi, dan sains.

“Leuba menentang ajaran agama teistik dengan beragam cara. Secara langsung, ia mengumpulkan bukti untuk menyimpulkan bahwa pengalaman mistikal dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip psikologi dan fisiologi. … dengan mengarahkan mereka untuk mengharapkan pengalaman seperti itu.” (PA: 164).

“Ia menyimpulkan bahwa pernyataan kaum mistikus setelah pengalaman keagamaan seperti itu bersifat naif dan khayali. Setelah itu, Leuba menunjukkan banyak ajaran agama yang bermutu rendah dan tidak masuk akal.

… dan menghambat perkembangan pengetahuan ilmiah.” (PA: 164).

Barangkali kritik dari Leuba ada benarnya dalam beberapa situasi. Penganut agama kadang memang menyimpang. Mereka mengaku bertemu malaikat suci tetapi hanya klaim belaka. Mereka mengaku berakhlak mulia tetapi hanya mengeruk keuntungan belaka. Mereka mengaku berilmu tetapi tidak pernah mengkaji buku.

Leuba perlu melihat penganut agama yang lain. Mereka, penganut agama, menjalankan ajaran suci dengan jalan yang suci. Agama memang bernilai tinggi.

“… Leuba… bermaksud memperbarui agama. …”dorongan spiritual intelligence” menuju kesempurnaan moral, suatu kecenderungan yang dianggapnya sebagai karakteristik asasi tabiat manusia.

… mengusulkan dibentuk dan dimodifikasi berdasar pengetahuan ilmiah.” (PA: 163)

Sebagai psikologi, Leuba berniat baik: mengakui eksistensi kecerdasan spiritual. Leuba mengkritik agama dengan tujuan mereformasi agama agar menjadi lebih baik. Tampaknya, kritik keras dari Leuba ini terpahami sebagai penolakan agama oleh Leuba. Bagaimana pun, kita perlu belajar dari pengalaman Leuba dan Leuba perlu belajar dari banyak pengalaman lain.

Skinner (1904 – 1990)

Manusia adalah perilaku mekanika sesuai formula matematika fisika; pandangan psikologi behaviorisme dari Skinner.

“… mereduksi agama seluruhnya menjadi perilaku yang ditentukan secara mekanis. … seperti semua perilaku lainnya, keragaman pengalaman agama terjadi karena diikuti oleh stimuli yang diperteguh.

Seperti merpati yang terus-menerus melakukan perilaku “takhayul” dan tidak fungsional sebagai respon pada peneguhan acak…” (PA: 166).

“Yang mendorong Anda untuk melakukan sholat bukanlah petunjuk dari langit, seperti kata para ustad; bukan pula karena tekanan bawah sadar seperti psikoanalisis. Anda melakukannya, karena dahulu, ketika Anda pertama kali melakukannya, Anda merasa lega dan terbebas dari tekanan. Menurut Skinner … “tension reducing behaviour” … (PA: 167).

“Skinner sangat kritis terhadap bentuk-bentuk agama tradisional, bukan hanya karena “dongengan” yang digunakan untuk menyembunyikan dan memeliharanya, melainkan juga karena bentuk ajaran agama tradisional itu secara historis didasarkan pada peneguhan negatif atau hukuman.” (PA: 168).

Skinner benci terhadap hukuman; benci terhadap ancaman neraka. Akibatnya benci terhadap ajaran agama.

Tetapi, apakah benar perilaku manusia adalah mekanisme yang diperteguh? Bila Anda menggunakan AI maka Anda untung finansial. Berulang kali Anda menggunakan AI, Anda selalu untung. Anda makin yakin dengan AI. Orang tertentu bahkan kecanduan dengan AI.

Tetapi ada orang yang sangat kreatif. Sastrawan menuliskan puisi menyentuh hati. Musisi menggubah lagu dengan alunan merdu. Ilmuwan menulis rumus matematika penuh pesona.

Vetter ( )

“Vetter menjabarkan berbagai alasan negatif terhadap agama:

[1] konsepsi naif tentang Tuhan

[2] peperangan dan biadab atas nama agama

[3] keterbelakangan pengetahuan tokoh agama

[4] kegagalan iman menunjukkan konsistensi empiris

[5] penghamburan sumber daya oleh institusi agama

(PA: 169).”

Beberapa penganut agama tepat menjadi sasaran kritik oleh Vetter. Bagaimana pun, banyak penganut agama yang berbeda dengan pandangan Vetter. Agama sejati tetap mengajarkan akhlak mulia yang suci.

“Vetter berpendapat… agama adalah respons manusia untuk menghadapi situasi yang tak terduga dan tidak terkendali.

[1] perilaku yang bermanfaat akan diulangi sebagai ritual

[2] mengubah kompleks asosiasi stimulus yang mendorongnya; atau setidaknya sedang berlangsung ketika situasi lain sedang mengubahnya

(PA: 170)

“Vetter mengidentifikasi dua jenis:

[1] “Perilaku entreaty” seperti doa dan meditasi yang dipertahankan dalam rentang lama; boleh jadi memberi ketenangan.

[2] “Perilaku orgy” seperti upacara dramatis yang mengalihkan individu cukup lama sehingga stress emosionalnya hilang. (PA: 170).”

Identifikasi Vetter terhadap kejadian tak terduga bisa benar apa adanya. Apakah psikologi menawarkan solusi yang lebih baik? Apakah minum obat penenang menjadikan urusan jadi tenang? Apa solusi terbaik terhadap gelisah akan kematian?

Andai identifikasi Vetter valid, yaitu agama sebagai respon terhadap peristiwa tak terduga, maka identifikasi tersebut justru bisa menguatkan peran agama. Sejauh dipraktekkan dengan baik, ajaran agama menjadi solusi untuk meniti jalan hidup dan mati.

Freud (1856 – 1939)

Kita akan membahas Freud secara ringkas saja di bagian ini karena kita akan membahas lebih dalam di bagian berikutnya.

“Dimulai oleh Freud, literatur tentang penafsiran psikoanalisis terhadap agama telah berkembang mencapai tingkat yang luar biasa.

… object relation theory, self psychology dari Heinz Kohut, dan ego psychology dari Erikson.”

…para pendukung psikoanalisis yang direvisi; melihat agama lebih positif. (PA: 172).

“Menurut Freud, agama ditandai dua ciri…

[1] kepercayaan yang kuat kepada Tuhan dalam sosok bapak dan…

[2] ritus-ritus wajib yang dijalankan secara menjelimet.

… dengan gejala obsesif neurosis, yang ia pandang sebagai mekanisme pertahanan. (PA: 172).

“Hanya dengan meninggalkan agama dan ajarannya yang dogmatis, kata Freud, dan bertumpu pada sains dan akal, individu dan masyarakat akan berkembang melewati tahap kekanak-kanakan.

Begitu kedewasaan ini diterima secara luas… peradaban tidak akan lagi menindas dan kehidupan… diterima dengan ikhlas.” (PA: 174).

Freud tepat bahwa kita perlu menjauhi sikap dogmatis. Sebagian penganut agama bisa dogmatis. Di sisi lain, psikologi juga bisa dogmatis. Jadi problem utamanya ada pada sikap dogmatis; bukan pada agama; bukan pada psikologi; bahkan bukan pada dogma itu sendiri. Solusinya: kita perlu bersikap dengan pemikiran terbuka.

5. Diskusi

Bagaimana menurut Anda?

Inti dari teori terapi Kohut adalah premis bahwa dalam situasi perawatan, “objek yang baik” disediakan bagi pasien dalam bentuk terapis yang akan diinternalisasi, dan dengan demikian mengurangi atau memperbaiki defisit dalam struktur diri yang diakibatkan oleh pengasuhan dini yang tidak memadai.

Teori hubungan objek Ronald Fairbairn juga menekankan pentingnya “situasi pemindahan yang memuaskan” terhadap perubahan terapeutik yang konsisten dengan pandangan penulis bahwa pengembangan dan pemeliharaan pemindahan positif merupakan komponen teknis yang penting setidaknya dalam fase awal psikoterapi suportif. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7872415/)

Tinggalkan komentar